Datenquellen für Globale Daten

Datenquellen für Globale Daten

Autoren:Dennis "Rabkcor" Amtsfeld und Katja Kauschke

Autoren:Dennis "Rabkcor" Amtsfeld und Katja Kauschke

1. Einleitung

Im Zeitalter der Digitalen und Virtuellen Globen wird die Verfügbarkeit von globalen Daten immer wichtiger. In der Vergangenheit standen die meisten Geodatenquellen nur für lokal eingegrenzte räumliche Bereiche oder nur gewissen Institutionen zur Verfügung und waren meist nur in statischer Form vorhanden. Mittlerweile geht der Trend dahin diese Daten für jeden im Internet mehr oder weniger frei verfügbar zu machen. Zudem erhält man dank der modernen Technik immer mehr Daten über die unterschiedlichsten globalen Gegebenheiten und Phänomene in Form von Realtime-Daten.

In dieser Arbeit wird zunächst genauer auf den Begriff Geodaten eingegangen, bevor es um die Anbieter dieser geht. Dabei wird auch auf die verschiedenen Möglichkeiten von Klassifizierungen der Geodaten eingegangen, denn so bekommt man einen guten Einblick wie vielschichtig und umfassend Geodaten sein können. Aufgrund des Internets gab es in den letzten Jahren einen regelrechten Boom an Geodaten. Wichtig beim Umgang mit allen Geodaten ist jedoch nicht die Quantität sondern die Qualität, denn nur so ist ein effizientes und zielführendes Arbeiten möglich. Darauf und auf generelle andere Probleme bei der Beschaffung von Geodaten, soll auch in dieser Arbeit näher eingegangen werden.

2. Geodaten

In diesem Kapitel soll zunächst der Begriff „Geodaten“ näher erläutert werden. Es gibt wie in so vielen anderen Bereichen auch nicht nur den einen Begriff, sondern zahlreiche Arbeitsbegriffe, die sich in den jeweiligen Institutionen und Forschungsrichtungen etabliert haben. Trotz der fehlenden verbindlich genormten Begriffe, gibt es eine grobe Gliederung, die sich im Laufe der Zeit durchgesetzt hat (vgl.R. HARCKE, 2009):

1. Informationstechnische Definitionen (objektbeschreibende Daten mit Raumbezug)

2. Eigenschaften der Daten (Vektordaten, Rasterdaten, Multimedia-Daten etc.)

3. Herkunft der Daten (amtliche Geobasisdaten, Geofachdaten, lokale Daten etc.)

2.1 Definition Geodaten

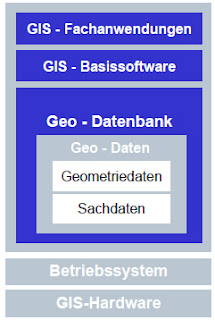

Geodaten sind digitale Informationen, die Gegenständen, Gebäuden, Geländeformen und Infrastrukturen auf der Erdoberfläche beschreiben und denen eine bestimmte räumliche Lage zugewiesen werden kann (vgl. R. HARCKE, 2009). Sie können unmittelbar gewonnene Primärdaten oder bereits weiter bearbeitete Sekundärdaten sein. Geodaten spielen in den Geoinformationssystemen die wichtigste Rolle. Sie sind entweder in der GIS-Anwendung direkt gespeichert oder liegen auf den verschiedensten Geodatenbanken-Servern.

Abb.1: Integration der Geodaten im Geoinformationssystem

Quelle: http://romanharcke.de/wp-content/uploads/2009/07/komponenten_gis.jpg

2.2 Klassifizierung von Geodaten

Da es auch hier keine Normen und eindeutigen Regeln gibt, werden im folgenden die Vorschläge verschiedenster Autoren zusammengetragen und vorgestellt Dabei wird kein Anspruch an Vollständigkeit gestellt, jedoch versucht einen guten Überblick über die verschiedensten Möglichkeiten der Klassifizierung zu geben.

(1) Klassifizierung nach Datentypen

Hier geht es vornehmlich um die Einteilung nach Vektor- und Rasterdaten. Vektordaten sind durch x und y Koordinaten definierte Punkt- Linien- oder Flächenobjekte mit meist erläuternden Attributinformationen (z.B. Radius, Linienstärke, Mittelpunkt etc.). Zudem besteht die Möglichkeit auch Objektbeziehungen abzubilden. Im GIS werden sie meist für großmaßstäbige Bereiche angewendet. Sie haben eine hohe Punktgenauigkeit, wenig Speicherplatzbedarf, ermöglichen eine einfache Generierung der Topologie (Knoten, Kanten, Flächen) und können leicht mit Sachdaten verbunden werden. Nachteile von Vektordaten sind u.a. die hohe Rechenzeit bei Flächenanalysen und der hohe Erfassungsaufwand im großmaßstäbigem Bereich. Rasterdaten erhält man vorwiegend durch das Scannen und Georeferenzieren von analogen Karten und Bildern. Sie bestehen aus einer bestimmten Anzahl von Bildpunkten (Pixel) die wiederum durch die Auflösung bestimmt wird. Die Summe der Bildpunkte ergibt dann das kartographische Gesamtbild. Da die Rasterdaten keine einzelnen Objekte wiedergeben, sondern einen kompletten Raum, eignen sie sich meist nur als räumliche Bezugsgrundlage und Hintergrundinformation. Im GIS werden sie meist für kleinere und mittlere Maßstäbe angewendet und eignen sich gut für räumliche Analysen und Untersuchungen von zeitlichen Veränderungen. Sie besitzen eine einfache Datenstruktur jedoch keine logische Strukturierung. Zudem besitzen sie einen großen Speicherbedarf und eine begrenzte Auflösungsgenauigkeit (vgl. A.RIEDL 2009, S.31-32 und R.HARCKE, 2009)

Abb.2: Vergleich zwischen Raster- und Vektordaten

Quelle: A.RIEDL 2009, S.31

(2) Klassifizierung nach Merkmalsraum

Diese Aufteilung ist nur eine von vielen, die sich in der Literatur finden lässt. Daher soll noch der Vollständigkeit halber eine weitere Einteilung der Geodaten erwähnt werden. Laut G. KLINGER 2004 werden Geodaten nach folgenden Kennzeichen eingeteilt:

· Geometrische Informationen (räumlicher Bezug)

· Semantische Informationen (sachlicher Bezug)

· Temporale Informationen (zeitlicher Bezug)

Beide Einteilungen unterscheiden sich im wesentlichen durch das Vorhandensein bzw. nicht Vorhandensein der temporalen Informationen, welche ein wichtiger Bestandteil der Geodaten sein sollten. „Zeit bedeutet Veränderung und somit sind alle räumlichen Objekte zeitbezogen.“ (G. KLINGER 2004, S.50)

(3) Klassifizierung nach Datenart

Geodaten bestehen immer aus mehreren Daten und können nach R. HARCKE (2009) aus informationstechnischer Sicht folgendermaßen aufgeteilt werden:

· Geometriedaten (Lage und Form der Objekte)

· Topologie (explizit gespeicherte räumliche Beziehungen)

· graphische Ausprägungen (Signaturen, Farbe, Typographie)

· Sachdaten (Daten zur Beschreibung der Semantik)

Nicht vergessen werden sollen bei dieser Aufzählung die Metadaten. Diese sind elementare Bestandteile von Geodaten und ermöglichen es zumeist gezielt nach Geodaten zu suchen. Sie enthalten beschreibende Informationen über die Eigenschaften von Datensätzen. Idealerweise enthalten sie Angaben über das Format der Datensätze, über das Koordinatensystem und die Datenqualität. Hinzu kommen die Informationen zu den Themengruppen, Geltungs- und Fachbereichen und die Kontaktdaten der „Hersteller“. Eine ganz wichtige Information, die alle Metadaten enthalten sollten sind die Angaben über Aktualität und über den Aktualisierungsrhythmus. Letzteres ist vorallem bei Realtime-Daten sehr wichtig. Damit der Umgang mit den Metadaten für alle Nutzer erleichtert wird, gibt es von den verschiedensten Organisationen zahlreiche Vorgaben für die Erstellung der Metadaten. Die Internationale Organistaion für Normung (ISO) erstellte die Norm ISO 19115. Sie ist Bestandteil der Normung von Geoinformationen und Geodaten und mit ihr soll ermöglicht werden, dass anhand von Metadaten Geodaten so beschrieben werden, dass damit ihre Eignung für bestimmte Anwendungszwecke beurteilt oder auch sinnvolle Präsentations- und Verarbeitungsmethoden abgeleitet werden können. Insgesamt gibt es 409 Metadatenelemente, die von der ISO definiert wurden. Der Minimaldatensatz mit verpflichtenden Metainformationen umfasst jedoch nur 20 Elemente, die enthalten sein müssen.

(4) Klassifizierung nach Herkunft von Geodaten

Hier gibt es zwei Herangehensweisen. Laut G. KLINGER 2004 fällt unter diese Klassifizierung die Einteilung nach Primär- und Sekundärdaten. Primärdaten sind Geodaten, die „...durch Messen, Zählen oder seltener Schätzen direkt vor Ort der Realität entnommen werden.“ (G. KLINGER 2004, S.51). Zu diesem Verfahren der Datenerfassung zählen auch Fernerkundungsmethoden und photogrammetrische Methoden. Vorallem globale Geodaten werden mittels der Fernerkundung erfasst und spielen eine große Rolle in der Thematik der Digitalen Globen. Sekundärdaten werden aus primären Geodaten abgeleitet und somit nicht direkt erhoben. Sie entstehen u.a. durch Aggregation, Generalisierung, Interpretation und Klassifizierung von Primärdaten. Die Statistik ist laut G. KLINGER 2004 die wichtigste Bezugsquelle für Sekundärdaten. Zumeist handelt es sich dabei um quantitative Daten, die mittels kartographischer Visualisierung besser verortet und lesbar gemacht werden. Die zweite Herangehensweise bei der Klassifizierung nach der Herkunft ist die Einteilung nach Erfasser und Pfleger der Geodaten. Dabei geht es um den Unterschied zwischen amtlichen, behördlichen, kommunalen und privaten Geodaten. Diese weisen meist qualitativ und quantitativ große Unterschiede auf.

(5) Klassifizierung nach Grad der Spezialisierung

Bei dieser Klassifizierung werden die Geodaten in Geofachdaten und Geobasisdaten eingeteilt (siehe auch Abb.1). Geobasisdaten sind amtliche Geodaten, welche sowohl die Landschaft (Topographie) als auch die Liegenschaften anwendungsneutral in einem einheitlichen geodätischen Bezugssystem beschreiben. Sie werden fast immer durch die Vermessungsverwaltungen der Länder erhoben und auch bereitgestellt und gepflegt. Geobasisdaten sind die Grundlage für amtliche Kartenwerke und für Geofachdaten (vgl. http://www.geoportal.rlp.de 2010). Geofachdaten sind raumbezogene Daten aus einem bestimmtem Fachgebiet. Sie enthalten somit einerseits geographische Koordinaten und andererseits diverse dazugehörige Informationen.

(6) Klassifizierung nach Thematik

Die Klassifizierung nach Thematik ist eigentlich selbstredend. Hier wird beispielsweise zwischen Umweltdaten, topographischen Daten, sozioökonomischen Daten oder Katasterdaten unterschieden.

(7) Klassifizierung nach Erfassungsmaßstab

Hier unterscheidet man zwischen Geodaten die im groß-, mittel- oder kleinmaßstäbigem Bereich erfasst wurden.

(8) Klassifizierung nach Organisationsstruktur der Datenbanken

Da Datenbanken eine wichtige Rolle im GIS spielen ist diese Klassifizierung sehr wichtig. Es gibt laut A. RIEDL (2009) folgende Organisationsstrukturen:

· Flat files: Verwaltung der Daten in einfachen Tabellen, in der alle zum Datensatz gehörigen Daten untergebracht sind

· Hierarchisch: zu jedem Datensatz können abhängige Unterdatensätze existieren

· Relational: Daten liegen in Tabellenform vor, zwischen Tabellen können Beziehungen gesetzt werden

· Objektorientiert: Daten werden mit Werten und spezifischen Verhalten (Methoden) gespeichert, Datensatz besteht somit aus Daten und Operationen für diese Daten

(9) Klassifizierung nach Raumbezug

Dabei erfolgt die Unterscheidung zwischen Geodaten mit direktem oder indirektem Raumbezug. Der direkte ist derjenige, welcher über geographische Koordinaten definiert ist. Das bedeutet, dass die räumliche Position einer Information durch zwei- oder dreidimensionale Koordinaten beschrieben wird. Ein indirekter Raumbezug wird über Ortsangaben, Postanschriften, Postleitzahlen, Straßennamen u.ä. definiert. Daten mit indirektem Raumbezug sind bereits georeferenzierte Daten, da der Raumbezug erst indirekt über eine Zuordnung zu Fachdaten zu Koordinaten stattfindet. Erst so erhalten diese Daten dann ihren Raumbezug.

2.3 Qualitative Merkmale von Geodaten

In diesem Abschnitt soll es um die Qualität von Geodaten gehen. Um diese einschätzen zu können sollte am Anfang eine konkrete Fragestellung stehen, die mit Hilfe von Geodaten beantwortet werden soll. Je nach Fragestellung gibt es unterschiedliche Anforderungen an die Qualität von Geodaten. Daher ist die Qualität von Daten umso besser, je mehr Merkmale diese besitzen, die für die Beantwortung der Fragestellung elementar sind. Diese Merkmale sind in den bereits beschriebenen Metadaten dokumentiert. Auch hier gibt es von der ISO eine Norm, die sich ausschließlich mit den Qualitätsparametern von Geodaten beschäftigt (ISO 19113).

3. Globalen Daten

Im Gegensatz zu Gedaten im kleinräumigem Maßstab, gibt es bei Globalen Geodaten und deren Erfassung, Beschaffung, Vergleichbarkkeit, Qualität und Verarbeitung viel größere Probleme (vgl. G. Klinger 2004, S. 52). Bei der Erfassung von globalen Primärdaten eignen sich oft nur satellitengestützte Methoden, da durch dieses Verfahren globale Phänomene erdumfassend dokumentieren werden können. Dabei sollte dies entweder durch eine Organisation geschehen oder durch mehrere, die die gleichen Standards aufweisen, da eine Zusammenführung von mehreren uneinheitlichen Daten meist mühsam und nicht zielführend ist. Das gleiche gilt für die Erfassung und Beschaffung von globalen Sekundärdaten. Diese sollten idealerweise auf internationalen Statistiken von internationalen Organisationen beruhen bzw. auf nationalen, wissenschaftlichen und privaten Erhebungen von Anbietern mit gleichen qualitativen Standards. In den folgenden Abschnitten soll es einen kleinen Überblick über mögliche Bezugsquellen von Geodaten geben Zudem wird besonders auf das Internet als Bindeglied zwischen Anbieter und Nutzer eingegangen.

3.1 Bezugsquellen von Geodaten

Zum einen gibt es zahlreiche behördliche Stellen, die Geodaten erfassen und weiterverarbeiten. Deren Daten bilden meistens die Grundlage für die Raumplanung des Bundes bzw. der Gemeinden. Diese Daten besitzen fast immer eine hohe Aktualität und sie sind zudem sehr vielfältig. Leider gibt es bei diesen Bezugsquellen meist keine Globalen Geodaten und da die Lizenzgeber die Daten sehr unterschiedlich erfassen und weiterverarbeiten wäre es schwierig lauter einzelne Geodaten von behördlichen Stellen zusammenzufügen, um anschließend allumfassende globale Daten vorliegen zu haben. Zudem sind diese Daten meist kostenpflichtig und der Datenbezug ist auch nicht immer sehr einfach.

Eine weitere Bezugsquelle stellen unterschiedlichste Forschungseinrichtungen dar. Auch hier können bei der Beschaffung teilweise Kosten auftreten. Der Vorteil hier ist, dass die Daten meist eine hohe Qualität und Aktualität aufweisen und dass die Geodaten häufig globale Themen abdecken, so dass ein mühsames zusammenführen von einzelnen Daten wegfällt.

Auch das Militär verfügt über zahlreiche Geodaten. Die Verfügbarkeit für Dritte und der Umfang dieser Daten ist staatenabhängig und wie bei den Forschungseinrichtungen werden meist globale Geodaten angeboten.

Kommerzeille Anbieter besitzen meistens Geodaten, die von privaten Unternehmen erfasst und bearbeitet werden und zunächst häufig der eigenen Planung und Verwaltung des Anbieters dienen sollten. Diese Daten sind meistens kostenpflichtig und je nach Unternehmen von der Themenauswahl oft sehr eingeschränkt. Jedoch erhält man über die privatwirtschaftlichen Unternehmen meist ein flächendeckendes Produktangebot aus einer Hand, was einen enormen Vorteil darstellt.

Die letzte Bezugsquelle die erwähnt werden soll ist die der freien privaten Datenanbieter. Die Vorteile die sich hier ergeben sind das flächendeckende Angebot und die wenigen bis gar nicht vorhandenen Kosten. Da es bei diesen Daten jedoch keine Qualitätsgarantien gibt, entsteht dadurch ein enormer Nachteil.

Die nachstehende Tabelle soll noch einmal einen kurzen Überblick über die wichtigsten Eigenschaften der Geodaten geben, sortiert nach deren Bezugsquellen. Dieser Überblick stellt jedoch keinen wissenschaftlichen Anspruch, sondern gibt nur die Ergebnisse wieder, die wir während unserer Recherche über Geodaten und deren Anbieter gewonnen haben.

Anbieter | Globale Themenauswahl | Kostenpflichtig | frei | Qualität | Aktualität |

Behörden | sehr selten | häufig | selten (staatenabhängig) | meistens hoch | hoch |

Militär | häufig | staatenabhägig | staatenabhängig | staatenabhängig | hoch |

Privatwirtschaft | häufig | häufig | selten | hoch | abhängig vom Unternehmen |

Forschungs- einrichtungen | häufig | häufig | selten | sehr hoch | Meistens hoch |

Private Anbieter | häufig | selten | häufig | abhängig vom Anbieter | abhängig vom Anbieter |

Tab.1: Eigenschaften von Geodaten sortiert nach Anbieter

Quelle: eigene Darstellung, 2010

Die Plattform, auf der diese Daten heutzutage meistens angeboten wird, ist das Internet. Der Vorteil, der sich dadurch für den Bezieher ergibt ist zum einen der Erhalt der Daten in digitaler Form, die Schnelligkeit, mit der man an diese Daten kommen kann und die enorme Vielfalt von Anbietern und Formaten der Daten. Die heutige Situation bietet jedoch nicht nur Vorteile. Wie schwierig es zum Teil ist geeignete Geodaten im Internet zu finden soll im nächsten Abschnitt näher erläutert werden.

3.2 Geodaten im Internet

Im Internet gibt es ein ständig expandierendes Datenangebot. Als Nutzer geeignete Geodaten zu finden, stellt sich jedoch als äußerst schwierig heraus. Zum einen gibt es keinen weltweiten einheitlichen und übersichtlich gestalteten Geodatenmarkt, da weder die internationalen Qualitätsstandards bezüglich von Geodaten einheitlich umgesetzt wurden und zum anderen die Verfügbarkeiten und rechtlichen Grundlagen von Staat zu Staat unterschiedlich sind. Es gibt zwar zahlreiche auf Geodaten spezialisierte Suchmaschinen (z.B. Geometa.info), Kataloge (z.B. OGC) und Geodatenbanken, jedoch sind diese entweder sehr unvollständig oder aber die Suche gestaltet sich als äußerst schwierig, da die Metadaten nicht den bereits beschriebenen Qualitätsstandarts nach ISO entsprechen. Daher sind sie bei der Suche nach geeigneten Geodaten oft weniger oder gleich geeignet wie normale Suchmaschienen (Google, Yahoo, Altavista etc.). Zudem gibt es im Internet auch viele Linklisten die sortiert nach verschiedenen Themenbereichen zunächst sehr hilfreich erscheinen. Bei der Benutzung dieser Links stellt sich jedoch oft heraus, dass die entsprechenden Seiten oft gar nicht mehr existieren. Möglicherweise liegt dies daran, dass sich durch die enorme Flut an Daten viel zu oft die Internetseiten und deren Aufbau ändern und dass sich dadurch eine Pflege einer Linkliste als sehr schwierig gestaltet. Die Suche direkt auf der Seite der kommerziellen Anbieter erweist sich meist als sehr benutzerfreundlich. Vorraussetzungen, die der Nutzer dabei jedoch mitbringen muss, ist das Wissen, welcher Anbieter für ihn geeignete Daten anbietet, denn ansonsten gestaltet sich die Suche auch hier als schwierig, da es mittlerweile sehr viele Anbieter weltweit gibt. Auch wenn es noch keine vollständigen Datenbanken, gut funktionierende Geodaten-Suchmaschinen oder Kataloge etc. gibt, ist es wichtig vor der Suche nach Geodaten die genauen Merkmale der Geodaten die man sucht zu kennen, denn dann gestaltet sich die Suche wesentlich einfacher.

Globale Geodaten findet man generell etwas schwieriger als kleinräumigere Geodaten. Jedoch ist zu vermuten, dass sich diese Sachlage in den letzten Jahren wesentlich verbessert hat. Das Angebot von qualitativ guten globalen Realtime-Daten ist sehr beschränkt wohingegen man mittlerweile qualitativ sehr hochwertige globale statische Daten auf zahlreichen Seiten oft kostenlos herunterladen kann. Im folgendem Abschnitt soll auf diese freien Datensätze etwas näher eingegangen werden.

3.2.1 Freie globale Geodaten

Dieser Überblick stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, jedoch soll hier versucht werden einen guten Überblick über die Vielfalt der Geodaten und dessen Formate zu geben.

Anbieter | Internetadresse | Datentyp | Dateiformat | Anmerkungen/ Besonderheiten |

ESRI – Environmental Systems Research Institute, Inc. | http://www.esri.com/data/free-data/index.html | Vektor und Raster | Shp, lyr, mxd, xls | Kostenlos für ArcGis-User |

NASA - National Aero- nautics and Space Administration | http://visibleearth.nasa.gov/ | Raster | jpeg, tiff, pdf | Auflösungen der Bilder unterschiedlich |

OECD – Organization for Economic Cooperation and Development | http://www.oecd.org/statsportal/ | Sachdaten | xls, doc, sav | |

Population Reference Bureau | http://www.prb.org/DataFinder.aspx# | Sachdaten | pdf, xls | |

UNEP - United Nations Environment Programme | http://geodata.grid.unep.ch/ | Vektor, Raster undSachdaten | tiff, pdf, grid, shp, xls, csv, xml, html, | Statistiken und Datasets erhältlich in nationaler, subregionaler, regionaler und globaler form |

University of Maryland - Dep. of Geography | http://www.geog.umd.edu/landcover/1km-map/download.html | Raster | img | „nur“ globale Landbedeckung |

UNO - United Nations Or-ganisation | http://www.un.org/popin/index.html | Sachdaten | csv, pdf | alle Länder der Erde einzeln – anschließendes Zusammenfügen der Daten notwendig |

World Bank | http://data.worldbank.org/data-catalog | Sachdaten | xls, csv, pdf, xml, sdmx, API | |

Natural Park Service | http://www.naturalearthdata.com/ | Vektor und Raster | shp, tiff | Zusätzlich nützliche Angaben in den Attributtabellen |

NOAA – National Oceanic and Atmospheric Administration | http://www.ngdc.noaa.gov/ | Raster | tiff, img, pdf |

Tab.2: Internetquellen für freie globale Geodaten

Quelle: eigene Darstellung, 2010

Wie man deutlich in der Tabelle sehen kann, ist die Auswahl freier globaler Geodaten mittlerweile sehr hoch. Das Angebot an verschiedensten verfügbaren Dateiformaten ist sehr hilfreich für die verschiedensten Anwendungen. Die meisten Raster- und Vektordaten können aufgrund ihrer Größe meist nur in komprimierter Form heruntergeladen werden. In früheren Abhandlungen über Geodaten war oft von Sachdaten die Rede, die nur in PDF-Form herunter geladen werden können. Diese stellen heute jedoch die Ausnahme dar, da sie nicht direkt weiterverarbeitet werden können, sondern vorher aufwendig bearbeitet werden müssen.

Auffallend bei der Recherche war die gute Verfügbarkeit von qualitativ hochwertigen Daten auf US-amerikanischen Internetseiten. Dies liegt am „Freedom of Information Act“ der USA, der dafür sorgt, dass mit Steuergeldern erstellte Daten öffentlich gemacht werden müssen und nur kostenneutral weitergegeben werden dürfen (z.B. Preis für eine CD-Rom). Als praktische Konsequenz sind alle wichtigen Geodaten in den USA in digitaler Form verfügbar. Diese Vorgehensweise wird auch sehr stark in anderen Ländern gefordert, ist jedoch bis heute nicht flächendeckend durchgesetzt worden.

Abb.3: Hochaufgelöstes TIFF von der National Oceanic Atmospheric Administration bereitgestellt zum kostenlosem Download

Quelle: http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/global/global.html, 2010

3.2.2 Freie globale Realtime-Daten

Bei der in Tabelle 2 aufgelisteten Daten handelt es sich um statische Daten, auch wenn diese manchmal für unterschiedliche Zeiträume zur Verfügung stehen. Realtime-Daten werden in viel kürzeren Abständen erfasst und zur Verfügung gestellt. Aufgrund der kurzen Zeitabstände handelt es sich bei diesen Daten aufgrund des zu bewältigenden Aufwandes meist um Rasterdaten in komprimierten Dateiformaten wie .gif oder .jpeg in eingeschränkter Qualität. Realtime-Sachdaten sind zudem meist nur in einfachen Textformaten erhältlich. Die Aufbereitung von Realtime-Daten im Vektorformat ist meistens viel zu zeit- und kostenintensiv und somit für den Anbieter bis dato nicht lohnenswert. Eine Ausnahme bzw. einen neuen Trend bilden sogenannte KML-Dateien (Keyhole Markup Language). Diese Dateien beschreiben Geodaten für die Klient-Komponenten der Programme Google Earth und Google Maps. KML-Dateien können Geodaten sowohl in Vektor- als auch im Rasterformat beinhalten. Vektordaten werden dabei als Placemark-Elemente modelliert und können neben der Geometrie auch Daten wie Name, Beschreibung, Betrachtungswinkel, Zeit, Höhe etc. enthalten. Rasterdaten werden als Ground-Overlay-Elemente modelliert. Auch diese können zahlreiche andere Daten enthalten nur muss anstelle der Geometrie ein Koordinatenausschnitt zur Georeferenzierung der Rasterdaten definiert werden. Als geodätisches Referenzsystem wird in den KML-Dateien ausschließlich das WGS 1984 verwendet. KML ist mittlerweile ein Standard der gemeinnützigen Organisation Open Geospatial Consortium (OGC), welche sich zum Ziel gesetzt hat insbesondere für Geodaten allgemeingültiger Standards festzulegen, damit eine bessere Interoperabilität gegeben ist.

Bei den globalen Realtime-Daten handelt es sich meist um Wetterdaten, Informationen über Ozeane, Vulkanaktivitäten, Erdbeben u.ä. Diese Daten werden bereits täglich ohne großen Aufwand automatisch erfasst und können somit auch kostendeckend weitergegeben werden. In der folgenden Tabelle sind ein paar Anbieter solcher Daten aufgelistet.

Anbieter | Internetadresse | Aktualisierungszyklus | Datentyp | Dateiformat | Anmerkungen/ Besonderheiten |

Oceanweather Inc. | http://www.oceanweather.com/data/ | mehrmals täglich | Rasterdaten | gif | Wassertemperatur, Wellenbewegung, Wasserbeobachtungen (siehe Abb.4) |

SSEC - Space Science and Engineering Center | http://www.ssec.wisc.edu/data/sst/ | einmal täglich | Rasterdaten | gif, jpeg | Wassertemperatur |

University of Reading – Dep. of Meteorology | http://www.met.rdg.ac.uk/Data/CurrentWeather/index.html | täglich | Rasterdaten, Sachdaten | gif, jpg, txt | Wetterdaten |

USGS – U.S. Geological Survey | http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/catalogs/ | teilweise mehrmals täglich | Rasterdaten, Vektordaten, Sachdaten | kml, csv, xml | Erdbeben |

Tab.3: Internetquellen für freie globale Realtime-Datenhandel

Quelle: eigene Darstellung, 2010

Abb.4: Rasterdaten vom Oceanweather Inc. → oben Wellenbewegung, mitte Wassertemperatur,

unten Wasserbeobachtungen

Quelle: http://www.oceanweather.com/data/, 2010

4. Zusammenfassung

Der Fortschritt im Bereich der Digitalen Globen, des Internets, der Datenerfassung, der Globalisierung usw. beschleunigten die steigenden Verfügbarkeiten von globalen Geodaten. Doch auch hier gilt das Sprichwort „Qualität ist nicht gleich Quantität“. Als Nutzer von Geodaten ist es wichtig sein eigenes Vorhaben vor der Suche nach Geodaten genau zu definieren, um so die zwingend notwendigen Parameter und Anforderung an die Daten genau zu kennen. Dies ist vor allem wichtig, weil es zwar Bestrebungen in Richtung internationale Standards gibt, jedoch diese noch nicht umgesetzt wurden. Eine gut funktionierende globale Geodatenbank konnte leider bis heute nicht realisiert werden. Die Datenvielfalt durch das Internet stellt somit auf der einen Seite ein Problem dar, ist aber andererseits auch ein großer Gewinn für die Geoinformation. Dadurch können endlich zahlreiche Projekte realisiert werden, die noch bis vor kurzem sehr aufwendig umzusetzen waren. Zudem stehen immer mehr Geodaten zur freien Verfügung und somit sind qualitativ gute Projekte nicht mehr nur von großen monetär gut bestückten Institutionen durchführbar.

Heutzutage gibt es zahlreiche Themen, die mittels Geodaten dargestellt werden können. Allerdings werden diese in der Zukunft nicht vielfältiger, da sich nicht jedes Thema global erfassen lässt bzw. für eine globale Darstellung nicht von Relevanz ist (z.B. Permafrost und dessen zeitliche Veränderung). Für viele Themen bietet sich meistens ein größerer Maßstab als der globale an. Phänomene wie Wetter, Erdbeben, Migration, Meeresströmungen etc. hingegen sind sehr interessant für globale Darstellungen. Mit Hilfe der digitalen Globen können sie z.B. animiert dargestellt und vom Betrachter auch gut erfasst und verstanden werden.

Das Thema der besseren und leichteren Visualisierung von Realtime-Daten wurde bis heute mit Hilfe der KML-Dateien schon gut gelöst, steht jedoch noch ganz am Anfang seiner Entwicklung und lässt für die Zukunft noch viele neue Fortschritte in diesem Bereich erhoffen.

5. Literatur

KLINGER, G. (2004): Kartographische Anforderungen an Visualisierung und Kombinationsfähigkeit globaler Thematiken. Wien

OPEN GEOSPATIAL CONSORTIUM INC. (2007): KML 2.2 – An OGC Best Practice

Internetquellen:

http://www.netzwerk-gis.de/files/06_damrau_flaechendeckende_geoinformation.pdf

Suchmaschinen und Kataloge:

http://www.google.at

Daten:

http://www.esri.com/data/free-data/index.html

http://visibleearth.nasa.gov/

http://www.oecd.org/statsportal/

http://www.prb.org/DataFinder.aspx

http://geodata.grid.unep.ch/

http://www.geog.umd.edu/landcover/1km-map/download.html

http://www.un.org/popin/index.html

http://data.worldbank.org/data-catalog

http://www.ngdc.noaa.gov/

http://www.naturalearthdata.com/

http://www.oceanweather.com/data/

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/catalogs/

Kommentare

Kommentar veröffentlichen